松江カラコロ旅情 「松江城・城山稲荷神社・加賀の潜戸」 2009/08/14(金) 2016/7/18(月)海の日

松江市PRキャラクター「おまっちぇ」

名城めぐり「国宝天守松江城と堀川遊覧船で巡る旅」とき 2025年(令和7年)4月27日(日)

今年、松江城天守は

国宝指定10周年・天守保存150周年

を迎えます!

松江城天守国宝指定10周年

平成27年(2015)5月15日、松江城天守の調査研究成果、創建年代を示す祈祷札の発見など

”新たな知見”により、文化庁の諮問機関である文化審議会が松江城天守の国宝指定を答申し、

平成27年7月8日に国宝に指定されました。

松江城天守保存150周年

明治6年(1873)に発布されたいわゆる廃城令により「存城」に仕分けされた松江城は、明治8年(1875)

に軍事利用を目的に城内の建造物が取壊しの危機に直面しますが、旧藩士や地元有志の尽力により

天守は保存されました。

行先 松江城・武家屋敷・堀川遊覧船・歴史館

日程 福山城博物館バス駐車場(7:45出発)⇒松江城(10:30入城/

12:15出発)⇒「松江地ビール館」昼食(12:30/13:30出発)

⇒堀川遊覧船(堀川ふれあい広場〜〜堀川ふれあい広場)

…武家屋敷…歴史館…大手前駐車場(16:00出発)⇒福山城博物館バス駐車場(19:00到着予定)

松江地ビール館 昼食 堀川ふれあい広場

|

|

|

|

土産:純米吟醸 金ラベル 宍道湖しじみパイ

米田酒造

知っていると倍楽しい!国宝松江城の魅力を徹底ガイド

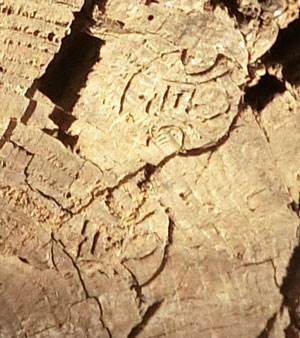

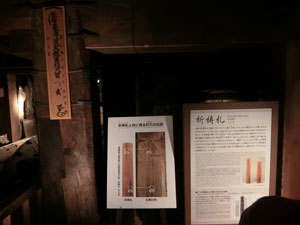

祈祷札

2枚の祈祷札は、昭和12年(1937)に城戸博士が天守内で確認されて以降、所在がわからなくなっていたが、

平成24年(2012)松江城地内の松江神社で再発見されました。天守落成の際に天台、真言のニ宗による

祈祷が行われた可能性を示すもので、後の調査で祈祷札と柱に残る釘穴の位置が一致したことなどから、

地階の2本の通し柱に打ち付けられていたことが明らかになりました。「慶長十六」や「正月吉祥日」の

墨書文字から天守完成が慶長16年(1611)正月以前であることが確定したもので、国宝指定の要因の

ひとつとなりました。国宝松江城天守に附指定され、地階ではレプリカによる再現展示を行っています。

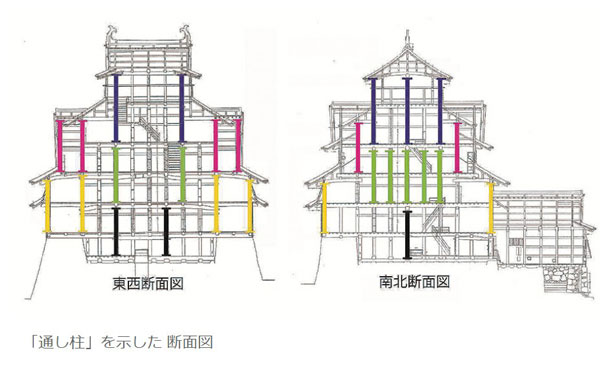

通し柱

望楼型に区分される松江城天守は、二階部分を貫く通し柱を各階に交互に配置することで、長大

な部材を用いずに四重五階地下一階の大規模天守の建築を可能にしました。「互入式通し柱」

と呼ばれるこの方式と4階の四隅の梁から立ち上がる柱に見られるように、上階の荷重を下階の

柱が直接受けず、横方向にずらしながら下に伝える方式のふたつの構造を駆使したもので、後の

丸亀城や宇和島城などの天守に受け継がれて層塔型天守へと進展しました。古式的な外観や

意匠とは反対に先駆的な技法が駆使されており、城郭建築史における天守構造や工法の発展

過程を知る上でもその価値は極めて大きいと考えられています。

黒は地階

黄は1階・2階

緑は2階・3階

赤は3階・4階

青は4階・5階

危機を救った人々

全国に現存する12城の天守は、様々な人々の努力によって残されています。

明治2年(1869)の全国藩主が旧来領有していた土地と人民を朝廷に返還した版籍奉還を

経て、松江城は明治6年に陸軍省の所管となり、明治6年5月には廃城が決まりました。

全国の諸城が売却され処分される中、松江城も天守を除くすべての建築物が4〜5円で払い下げ

られて処分されたと伝わります。天守を入札にかけられて180円で売却されたが、旧松江藩主の

高城権八(こうぎごんぱち)は、出雲郡(出雲市簸川町)の豪農である勝部本衛門親子(栄忠・景浜)とともに、

天守だけでも残そうと落札高180円を納めて、天守の処分を免れたといいます。

なお、高城権八は明治22年(1889)4月の松江市議会第1回選挙で二級選出議員に選出され、

明治25年には副議長に選出されています。

松平直政 松江松平家初代藩主

徳川家康 東照宮

松平治郷(はるさと) (号不昧(ふまい)) 松平家七代藩主

堀尾吉晴 松江開府の祖

小林如泥(じょでい)松平不昧も唸らせた指物師

小林如泥(宝暦3年(1753)〜文化10年(1813)は、松江藩松平家七代藩主松平治郷(号不昧)に仕えた指物師(木工細工の職人)で、

透かし彫りや厚材の扱いに優れ、煙草盆や茶箱、建造物なども手がけました。「その技、神の如し」とたたえられた技は、

後世の作り手に影響を与えました。

| 分銅紋 松江城を築いた堀尾家の紋 富は富田城を意味する | |

文銅紋と「富」字を刻む天守古材 |

|

松江市景観計画を変更しました(令和7年7月運用)

松江城からの眺望基準 見直し

「天守からみえる東西南北の山の稜の眺望を妨げない」

見直し後

「松江城天守から見た山の稜線の眺望を保全するため、「山の標高」を基準線としました。

天守から宍道湖の湖面が見える範囲で、嫁ケ島の水際線を延長した線に接しない高さとすること。

黄線…基準線(山の標高)

赤線…嫁ケ島の水際線を延長した線

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

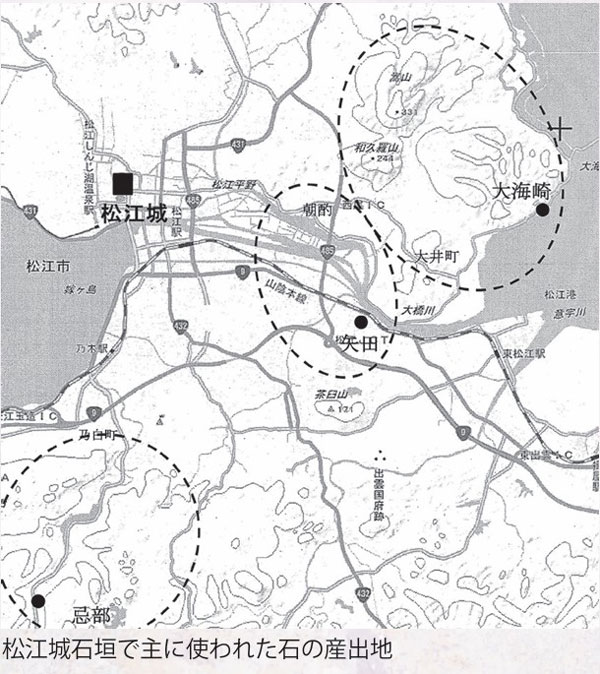

コネクト「ブラフミエ 松江城 国宝の城は“水”のおかげ!?」

3/8(金) 午後7:30-午後7:55

小野文惠アナが町をぶらりして魅力を発見するブラフミエ。

今回の舞台は松江城。実は国宝のこの城があるのは「水」のおかげだった!?

壮大な石垣と水との意外な関係とは!?ヒントは松江の立地条件にあり。

松江城と水との関わりは戦国の難攻不落の月山富田城の弱点がきっかけだった!?

発掘で浮かび上がった巨大回船都市・松江城下町。発展のカギは白潟地区の通りの名前にあり!?

明治維新・廃城の危機を救った豪農の子孫が登場!

|

|

|

|

|

|

新日本風土記

選「松江」島根県松江市

初回放送日: 2022年10月7日

水の都、松江。お堀の遊覧船で歴史の町を巡る。

神話の地・出雲ならではの信仰、江戸時代の武家文化、小泉八雲の怪談。

情緒漂う古都と伝統守る人々の物語(2022年放送)

堀沿いの武家屋敷や宍道湖に輝く夕日など、旅情誘う水の都、島根県松江市。

江戸時代の姿をとどめる貴重な現存天守・松江城の城下には、

大名茶人・松平不昧が広めた茶の湯の文化が根づく。

一方、古事記の神を祀る美保神社では、夏の夜中、神が宿る面をつけた巫女が暗闇の中を舞う。

小泉八雲が聞き書きした怪談の地を巡るゴーストツアーや、シジミ漁を守り抜いた漁師たちの物語も。

古くからの伝統が今も息づく古都・松江の夏を巡る旅

行程

初盆の供養→松江城天守閣登城→ギリギリ門跡→城山稲荷神社→鎮守の森散策→

石橋町「きがる」割子そば→加賀の潜戸

8/16 陸上世界選手権 男子100m世界新記録を樹立 ボルト(ジャマイカ) 9秒58。

8/18 第45回総選挙 公示。

2015年8月1日 ブラタモリ 放送

#14 松江

〜国宝 松江城の城下町は どうつくられた?〜

ブラタモリ、初の中国地方へ!舞台は島根県松江市。

7月に国宝となったばかりの松江城を訪ね、その城下町の秘密を解き明かします。

実は、城がつくられた江戸時代のはじめまで、湿地帯で人が住みにくい場所であったという松江。

では、どうしてそんな土地に城下町がつくられたのか?

「城と町づくり」をテーマに、水と戦い、

水と共存してきた松江の人々の知恵と工夫にタモリさんが迫ります。

町中に張り巡らされた堀にひそむ工夫を、

タモリさんが遊覧船で発見?名産のシジミとまちづくりの関係とは?

2015/5/15(金)

松江城天守 国宝に

文化審議会は国宝に指定すよう文部科学相に答申

松本城・犬山城・彦根城・姫路城に続いて五つ目。

戦前、旧法の国宝だったが、戦後の文化財保護法施行で重要文化財に。

市民が国宝指定を求めて署名活動を行ったほか、市が担当部署を新設して

築城時期や構造をめぐる新事実を発掘したことが功を奏した。

知られざる日本の面影(1894)

|

松江城

御城下を久しぶりに視察した |

|

2009/08/14(金) 東には嵩山 遠くに大山。

|

|

2016/7/18(月)海の日 7年ぶり登城 東 中国地方 梅雨明けの日 天守閣は風がよく通り涼しい |

|

2009/08/14(金) 南には 宍道湖 湖面に浮かぶ嫁が島 |

|

2016/7/18(月)海の日 7年ぶり登城 南 天守閣国宝 登城者は多い |

|

2009/08/14(金) 西には 夕日が美しい |

|

2016/7/18(月)海の日 7年ぶり登城 西 |

|

2009/08/14(金) 北には 明々庵 千手院 |

|

2016/7/18(月)海の日 7年ぶり登城 北 城下町 山を削り作った |

2016/7/18(月)海の日 50年前の同窓生 市内観光 登城した。

|

祈祷札 平成24年5月に発見された |

松江・出雲グルメの代表格「出雲そば」

松江城の城主であり、徳川家康の孫 松平直政公が、松本城から松江城へ転封されたのが2月11日のこと。

その際にそば職人を一緒に連れて来られ、松江城下から出雲地方にそばが広まっていったとか。

その2月11日が『出雲そばの日』として先日、記念日協会に登録されました。

江戸時代、幕府は大名統制策のひとつとして「国替え」を行った。

国替えとは現在でいう転勤のことで、大名は幕府からの命に従って決められた領地へと移った。

国替えとなれば、家臣やその家族もごっそりと引き連れて新たな赴任先へと移転する。

よって、それに伴い食文化も波及していった。

島根県の出雲地方で広く食べられている「出雲そば」も、信州からの国替えに伴い生まれたそばのひとつだ。

1638(寛永15)年、松本城(松本市)から松江城(松江市)の城主となった松平直政が、

信濃からそば職人を連れてきたという。

信州そばは松江の風土に合わせて改良され、出雲そばへと発展した。出雲そば きがる

江戸時代後期になって7代藩主・松平治郷が茶会の一品に用いたり、そばの俳句を詠んだりしたことで、

庶民だけでなく上流階級にも食べられるようになったといわれている。

出雲そばは、割子という3段重ねの丸い漆器に盛られたそばに、薬味とそばつゆを直接かけていただく。

割子はお弁当箱がルーツで、連と呼ばれる趣味人たちが野外でそばを食べるために考え出し、

四角から小判型、そして丸型へと変化したのだとか。弁当にそばとは斬新だが、

それほど日常的な食べものだったということなのだろう。

|

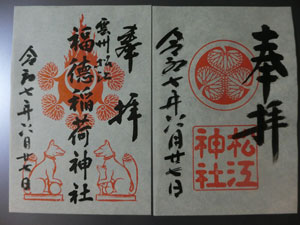

城山稲荷神社 松江カラコロ旅情 令和元年 ホーランエンヤ |

|

石の狐 小泉八雲がこよなく愛した城山稲荷神社の 石の狐・中でも随神門前の一対の狐を 一番好んでいたようです。 |

|

ぎりぎりの井戸跡 馬洗池の南にぎりぎり井戸があったと云われています。 言伝えによれば、築城工事の際、井戸の南側に築いた 大きな石垣が突然崩れたので掘って調べたところ 人間の頭骨と槍がありました。そこで、祈祷して霊を 鎮め、工事を再開して石垣はやっと完成しました。 深く掘ったところ頭の頂部(つむじ、ぎりぎり)に似た 井戸となったことから、この付近にあった井戸や 門にこの名がついたと云われています。 |

「歴史秘話ヒストリア」すごいぞ!国宝 松江城

NHK放送

●本放送 平成27年10月28日(水) 22:00〜22:43 総合 全国

●再放送 平成27年11月 4日(水) 16:05〜16:48 総合 全国

エピソード1 松江城 国宝の秘密

戦国武将・堀尾吉晴がつくった松江城は、戦うための工夫がいっぱい!でも、

それだけではありません。当時、日本中で木が不足し、

手持ちの木材を有効利用した“節約城”。

それが国宝指定の大きな理由にもなりました。

インターミッション 粋を愛したお殿さま

江戸時代に松江藩主だった松平不昧(ふまい)。殿様の不昧はすぐれた茶人で、

風流な趣味人でもありました。不昧が愛した品の数々は、今も松江の人々に

『不昧公好み』と呼ばれ、受け継がれています。

お茶にお菓子に…金魚?!お殿さまのお気に入りでつづる松江城下町の魅力!

エピソード2 国宝松江城の怨霊

松江城には、築城にまつわる数多くの伝説があります。突然崩れる石垣、

次々に亡くなる城主、天守に現れる女性の怨霊…立て続けに起こる

怪奇現象は何を意味するのか?!その解決の糸口は、

とある“魚”に…?松江城・神秘の物語。

|

出雲そば きがる

定休日:毎週火曜日 並んで食べます。 |

|

挽きぐるみ そばの実をそのまま石臼で挽いた 割子そば 一人前(三枚)780円 |

神話と神秘の郷・加賀の潜戸

これ以上に美しい海の洞窟はそう考えられものではない。

海は、この高い岬に洞窟を次々にえぐると、まるで偉大な建築家

に似た手腕で、そこに肋骨状の骨を彫り、穹稜の股を刻み、その巨大な作品に磨きをかけた。

入口の丸天井は高きは水面上二十尺はあろう、また幅は十五尺はあろう。

波の舌はこの穹稜の天井や壁を何億回、何兆回と舐めて、ついに

このような滑らかな岩肌を磨きあげたのだ。

私たちが進むにつれ、岩の天井は次第に高くなり、水路も幅を増した。

突 、清水が激しく頭上から降り注ぐ。

小泉八雲著〜知られざる日本の面影より

|

マリンプラザしまね ・就航期間 4月〜10月 ・所要時間 約50分 乗船料 大人1200円 |

|

旧潜戸(仏潜戸)【きゅうくけど】 旧潜戸は『賽の磧(さいのかわら)』のある洞窟で 『仏潜戸』といわれています。 崩れて着岸できません 新しく作ったトンネルから入ります。 |

|

この「賽の磧」は、幼くして亡くなった子供の魂の 集まる場所といわれ、この子供達が積むという石の 塔が並びます。 朝日が昇らないうちに『賽の磧』に行くと、 |

|

崩れていた石の塔は積みなおされ、浜には 夜の間に石を積んだといわれる子供の霊の 足跡が片方のみ点々と残されていて、 朝日が昇るといつしか消えていた・・・など伝説、 伝承が数多くあります。 遊覧船を降りて参拝します。 |

|

洞窟の天井から水滴は「母の乳汁」(おものちしる)

新潜戸(神潜戸)【しんくけど】 |

|

『神の潜戸』といわれています。 『出雲風土記』によれば、猿田彦ノ命(後の佐太大神) の誕生の地とされ、猿田彦ノ命誕生の時、 母神の支佐加比売命(きさかひめのみこと)が金の 弓矢で射通し出来たといわれています。 |

|

夏至の頃、 朝日の光がまるで黄金の矢のように一直線に 射し込み、神代の息吹を感じる大洞窟です。 |

松江カラコロ旅情

ホーランエンヤ 2019年5月18日(土)

ぐるっと松江レイクライン 09/12/19(土)

北堀小学校跡地・千鳥南公園・白潟公園 09/10/31(土)

「松江城・城山稲荷神社・加賀の潜戸」 09/08/14(金)

月照寺・嫁が島・一畑薬師・出雲大社

08/08/10(日)〜11(月)

「石橋町・北堀町 辺り」

06/8/7(月)

史跡 田和山遺跡

06/3/11(土)

フォーゲルパークと堀川めぐり

05/5/12(水)

八重垣神社

04/5/5(水)