府中市の石州街道のんびりウォーキング 2003/3/18(火)

国府の中の町が残って府中を称したことは全国的に例の多いこと。

備後国の誕生

分割された吉備国

「備後」という名称が初めて史料に出るのは、「備後国司が亀石郡(※神石郡のこと)

で捕まった白い雉を貢いだので、亀石郡の税を免除した」という

『日本書紀』673年3月17日の記事です。

この地方は、吉備国という大きな国の一部でしたが、672年に起きた「壬申の乱」という

天皇家内部の対立が表面化した大きな事件をきっかけに、

吉備国が分断されたと考えられています(後に美作国が分かれました)。

吉備国の力が警戒されたのです。

国府とは?

今から1300年くらい昔(奈良時代)、政府は全国を60余りの「国」という行政の単位に分けました。

そして、政府の命令を地方に行き渡らせたり、地方から税を徴収するための行政機関として、

国ごとに置かれた役所が国府(国衙)です。

備後国は14の郡が分けられ、ここが芦田郡に国府が置かれました。

備後14郡・・・三次郡・恵蘇郡・奴可郡・三上郡・三谷郡・甲奴郡・神石郡・世羅郡・御調郡・芦田郡

・品治郡・安那郡・深津郡・沼隈郡・

国府のおもかげ

地図を広げると、平野の北側(JR福塩線より北側)には、一辺約109m間隔の

碁盤の目状の地割が読みとれます。これは班田をスムーズに行うために広い平野

で行われた「条里制」の名残りと考えられます。

この地割りに沿い、平野を東西に貫く直線道路があることに気づきます。これが、

都と太宰府を結ぶ奈良時代に造られた古代山陽道の痕跡だと考えられています。

「石見銀山遺跡とその文化的景観」07/6/28

世界文化遺産への登録を決めた。

ユネスコの諮問機関が登録延期を勧告し、登録見送りが懸念されていたが、

逆転で世界遺産入りが決まった。国内14件目。

|

総社神社 小野神社(元町)境内にある 国司は国内の主な神社を参拝するという仕事がありました。 |

|

都周辺と同じ名称の山川があります。 都からやって来た国司が、 郷愁の気持ちからそのように呼び始めたのでしょうか。 |

|

三室山(みむろやま)・・・山城国 桜の名所 甘南備神社の神体山として仰ぎ拝まれる |

|

総社神社よりの眺め 右・・幡立山城 左・・八尾山城 |

|

竜田川(大和国) |

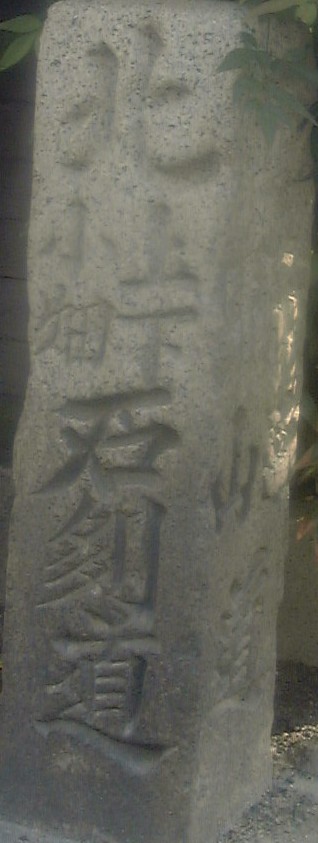

旧山陽道と石州街道(島根県西部)の交わる交通の要衝。

商人や旅人の土産として用いられた。

口コミで府中味噌の評判は広まった。

口コミで府中味噌の評判は広まった。

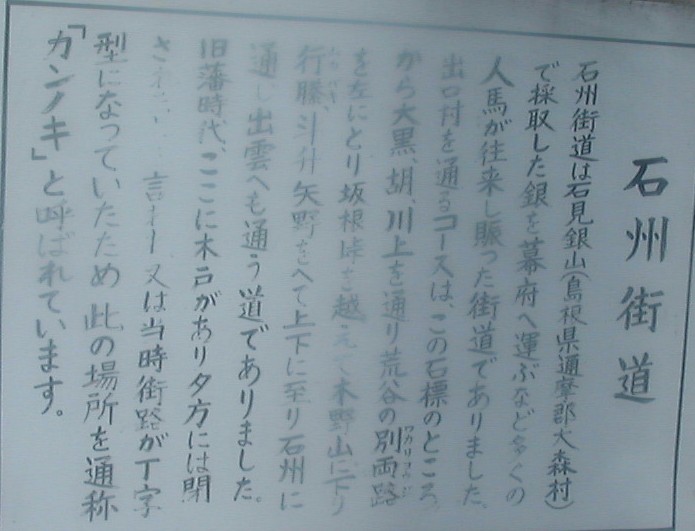

石州街道

銀の輸送には、大森から尾道まで全行程130kmを馬で運んで4日かかった。

尾道より海路 室津経由で大阪安治川橋船着まで11日〜13日くらいかかった。

大森(銀山)→堂原(駅)→別府(駅)→小原(銀付け替え駅)→浜原(駅)→九日市(宿泊駅)

→酒谷(駅)→赤名(銀付け替え駅)→室(駅)→布野(銀付け替え駅)→三次(宿泊駅)→

吉舎(駅)→(海路)→甲山(宿泊駅)→御調(駅)→尾道(宿泊駅)→航路→大阪(着)

↓

(陸路)

↓

上下→府中→神辺→大阪

地場産品のPRを展開。

「府中ものづくり直販工房」

車でJR福塩線下川辺駅 藩境界石、旧芦品郡庁舎を訪ねました。

スーパーの駐車場に止め府中の街道 のんびりと。

老舗旅館「恋しき」→石州街道・道しるべ→慶照寺→番所跡→茶屋跡→甘南備神社

「恋しき」真向かいのタンス屋さんのご主人、番所跡を宅地地図コピー

丁寧に教えてもらう。40年前、この通りは賑やかだった。

胡町の福山藩 御番所跡の石組み 名残として説明してもらう。

JR下川辺駅の広島藩境界石。隣のご主人に教えてもらう、

広島番所跡は名残はない、今は蔵が建っている場所。

境界石は駅構内であったが 置かせてくれず 今の位置にと。

彼岸の入りの日。ブッシュ米大統領、フセイン氏に最後通告 48時間猶予。

3/20 米英、イラク攻撃。

関連サイト

老舗旅館「恋しき」

時代絵巻「府中巴祭り」・おいらん道中

安楽寺 サツキ寺

備後国府跡 ツジ遺跡 現地説明会

「青目寺・七ツ池」散策

あじさい寺とオオムラサキの里

八尾城跡(府中市)ハイキング

新市〜府中市 散策

三郎の滝

前原遺跡 現地説明会

元町東遺跡確認調査(0601T)