国宝明王院の書院・庫裡などの一般公開 広島県福山市草戸町 2013/10/19 2013/12/21

2024・12・4(水)

2024/12/4 (水) 第4回 福山観光ガイド8団体 団体交流会

スキルアップなど目的で 約60人が参加。

(1)ふくやま美術館 特別展「ふくやまの仏さま」の鑑賞 ※秘仏 十一面観音菩薩

(2)明王院のガイド(書院、護摩堂、本堂など)

ふくやまの仏さま 2024/11/29「ふくやまの仏さま」展 1万人を超えた

1.特別展「ふくやまの仏さま―国宝明王院本堂本尊33年ぶり特別公開記念」

古くから瀬戸内海の交通・流通の拠点であった福山は、長い歴史をとおして人々や文物の興隆の歴史が

刻まれてきました。なかでも古代山陽道や海上航路が整備される時期には、古代山陽道沿いの備後国分寺、

慶徳廃寺や中谷廃寺、津に関係する宮の前廃寺や和光廃寺といった古代寺院の遺構が備後の各地に

広がりを見せます。

瀬戸内海の海上航路や山陽道が通じることは、その後も備後の仏教文化を色濃く複雑に発展させてきました。

山間にひっそりと痕跡のみを残す山岳修行の霊場や、平安初期の宗教的大改革をもたらした宗祖を開基とする4

古代寺院、中世以降の動乱の社会に在って人々の願いを受け入れた地域ごとに築かれた寺院、福山藩の開祖

により、福山のまちの平安と守護を担った大寺院など、現在も福山には270を超える寺院が所在しています。

2024 年(令和6年)は、国宝明王院本堂本尊「十一面観音立像」(重要文化財)が菩薩の縁数に基づく33年に

1度の本尊御開帳を迎える特別な年です。これを記念して、

当館でもこの秘仏が特別に展示されます(※後期11月12日(火)より)。

本展は、この特別な機会を記念して、備後一宮吉備津神社の「狛犬」(重要文化財)をはじめ、福山市内の

約20ヶ寺に安置されている貴重な仏像、仏画などが一堂に会します。福山で花開いた仏教文化の精華を

お楽しみください。

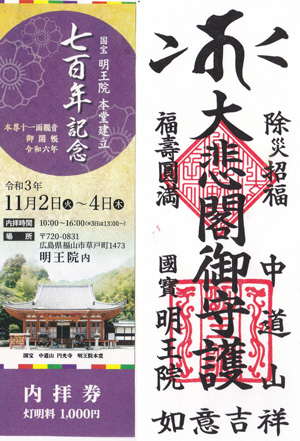

令和3年(2021年)11月2日~4日 4日(木)内拝時間10:00~16:00

明王院本堂建立 七百年記念明王院本堂の内陣を一般公開

明王院を愛する会

明王院の文化財 写真と解説

12月21日(土)午前10時~午後5時

五重塔 22年ぶりに特別公開 次回は2024年の予定だったが拝観者や地域住民の熱心な願いに応じ一日限りの公開。

|

広く民衆の寄進によって南北朝時代 貞和4年(1348)建立。

塔の高さ29.14m。

拝観料500円 並びます。

10人ほど靴を脱ぎ 前後と両側面から内部を拝観。

|

|

五重塔初層内部・・・・・HPより

内部:不動明坐像・愛染明王坐像 三体安置

2016年10月05日

明王院の大日如来像 実は弥勒菩薩 福山市教委、名称を変更

仏像の手のひらに直径約1・5センチの穴があるのを発見。

そこに弥勒菩薩が持つ宝塔が置かれていた可能性が高い

ことが分かった。また、五重塔の屋根の伏鉢と呼ばれる部分に

「弥勒菩薩と縁を結ぶために建立された」という趣旨の文言が

刻まれていることや、像を囲む四本の柱に描かれた36の仏の

中に大日如来が描かれており、仏像が弥勒菩薩であれば

「金剛界三十七尊」がそろうこと―などが根拠となり、

弥勒菩薩であると結論づけた。 |

10月19日(土) 午前10時~午後5時

①書院庫裡の一般公開、明王院紹介新作DVD放映 ②草戸歴史民俗資料館一般公開

福山市草戸町 真言宗大覚寺派 中道山 明王院

明王院のことは、西大寺(奈良県)の末寺を列記した1391(明徳2)年の『西大寺諸国末寺帳』

に出てきています。これには備後国の末寺として、尾道の浄土寺、大田荘の金剛寺とともに、

草出(くさいづ)の常福寺が記されており、当時は、草戸が(草出)、明王院が「常福寺」と

呼ばれていたことがわかります。

常福寺は807(大同2)年、空海(弘法大師)が開基したと伝えられる。

所在

広島県東部の福山市を流れる芦田川の西側にあり。真言宗の古刹である。

|

山門(県重文)

五重塔と同じ頃造られたものと云われ、室町時代の様式を伝えている。

|

|

左から 五重塔・本堂・鐘楼

五重塔の最上部にある青銅製の伏鉢(ふくばち)には、建立の由来を記した

銘文が刻まれている。沙門頼秀という人物が一文勧進の小資を募ること

によって五重塔の建立が達成できたという。相輪伏鉢(ふくばち)陰刻名

右夫普為令

遂兜率上詣願望

結龍花下生来縁

積一文勧進小資

成五重塔姿大功

順送諸に月利益

貞和4年成子 12月18日

一文勧進の小資を積み、五重塔姿の大成をなす |

|

本堂(国宝)

鎌倉時代(1321)創造された日本建築の様式で折衷様(和様新派という)

の現存中最古の建物で

従来の和様と唐様の二つの長所巧みに混淆融和した様式である。

本尊 十一面観世音菩薩立像(重文)

一木彫成の平安前期の秀作で秘仏とされる

148.5cm |

|

書院・庫裡(県重文)

書院 江戸初期建立 庫裡 江戸元和7年再建

|

|

書院から 五重塔 |

|

庭園

書院の北側と東南に築庭がある。江戸期の作である |

|

崖上に方形造の美しい護摩堂(市重文)が見える

庫裡よりこれに通ずる登り廊下も美しい |

|

鶴亀の庭 |

|

護摩堂(市重文)から書院・五重塔・庫裡 |

INDEX