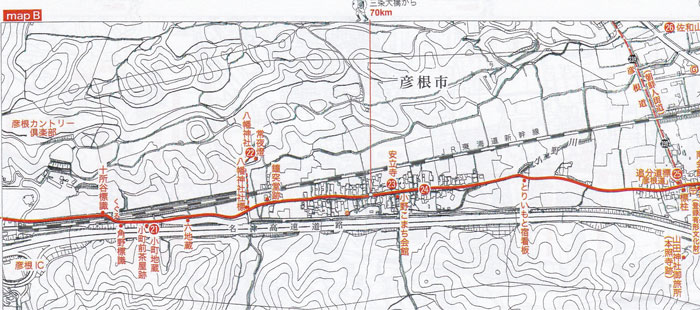

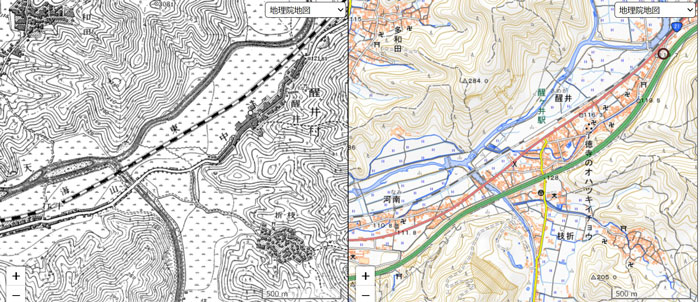

中山道を江戸へ下る旅 第6回 彦根市高宮~米原市醒井

滋賀県彦根市高宮町 滋賀県米原市醒井 令和7年4月19日(土)

| 彦根市高宮町→米原市醒ヶ井駅 1時間=4.3km |

|

4月21日(月) 第266代ローマ教皇フランシスコ(88)死去した。

大阪・関西万博開幕 1週間経った

行程

集合:JR彦根駅 9時30分

9時53 発

出発:近江鉄道高宮駅 10時02着

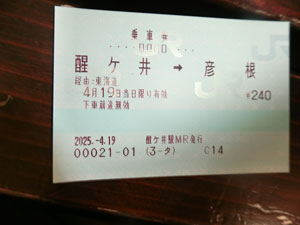

到着:JR醒井駅乗車 17時33分

到着:JR彦根駅 17時52分

懇親会 ホテル

万歩計 33,291歩 6時間32分

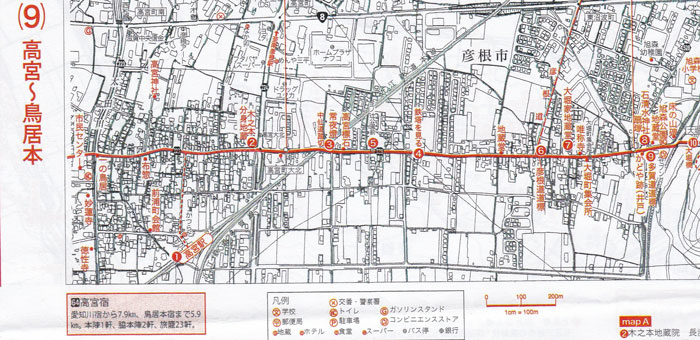

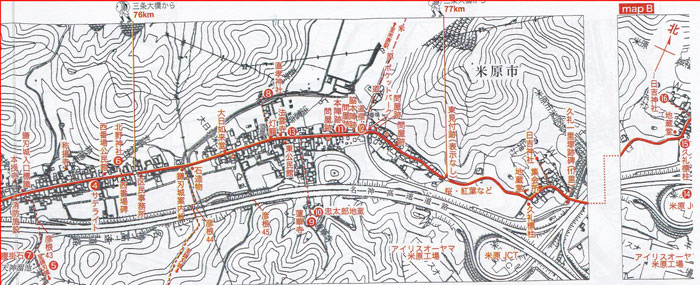

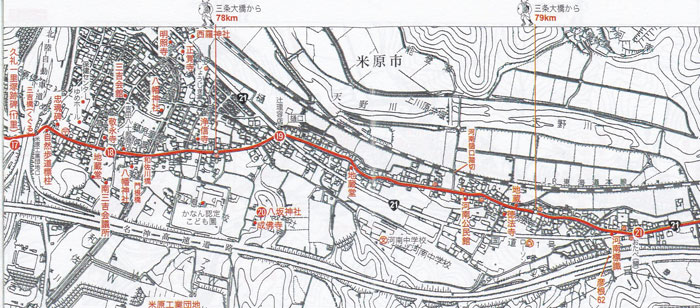

近江鉄道高宮駅→木之本分身地蔵堂→線路沿いの多賀大社常夜灯→側溝ギリギリの彦根道道標→

立派な大堀家地蔵堂→石清水神社→多賀道道標→芹川・大堀橋→金毘羅大権現道標→矢除地蔵→

春日神社→多賀大社常夜灯と道標→五百羅漢道標→原八幡神社→原村一里塚跡(119里)→新幹線をくぐる

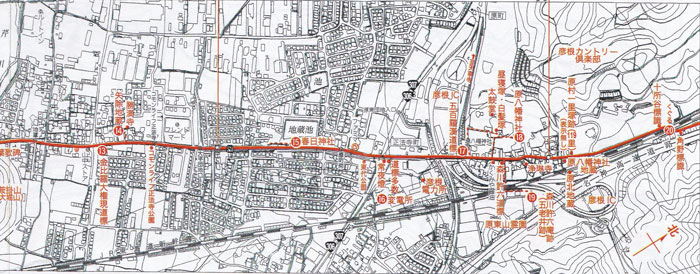

→小町地蔵→安立寺→小野の街道→とりいもと宿看板→彦根道(朝鮮人街道)の合流点→紺屋跡(百々家)

→専宗寺→鳥居本交流館「さんあか」→合羽所松屋→脇本陣跡(高橋家)→高札場→鳥居本宿本陣(寺村家)

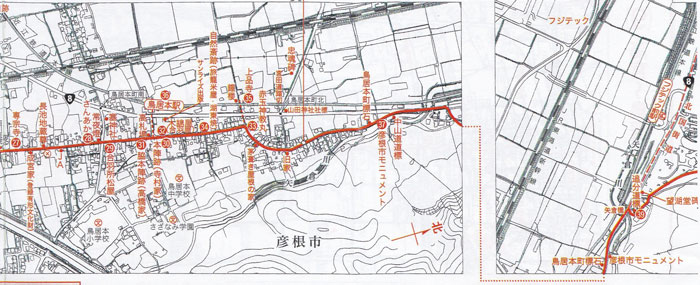

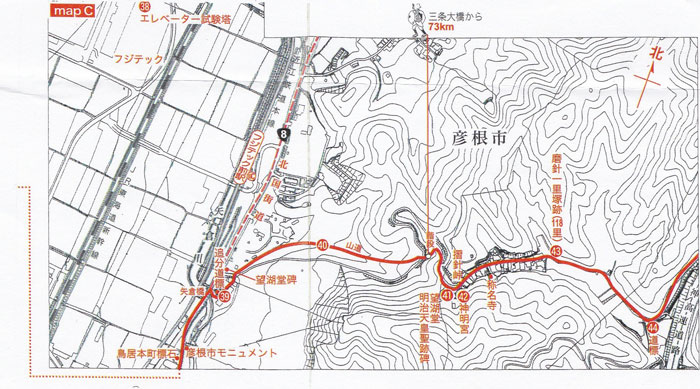

自然斎跡(旅籠米屋・湖東焼)→茅葺き屋根の家→鳥居本町標石→彦根市モニュメント→中山道道標→

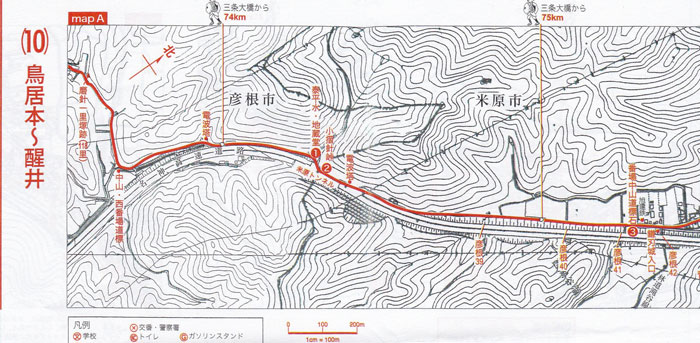

追分道標・北国街道との追分→摺針峠へ向かう山道→摺針峠→磨針一里塚跡(118里)→中山・西番場道標

→泰平水・地蔵堂→小摺針峠→名神高速道路・米原トンネル・→彦根市から米原市 →泰平水・地蔵堂→

番場中山道標石→釜刃城サテライト→西番場碑→釜刃城案内板→本陣跡・明治天皇御小休所碑→脇本陣跡

→久札標柱→久札一里塚跡碑(117里)→三吉集落の中山道→羽生川・羽生川橋は横河古戦場跡→六軒茶屋跡

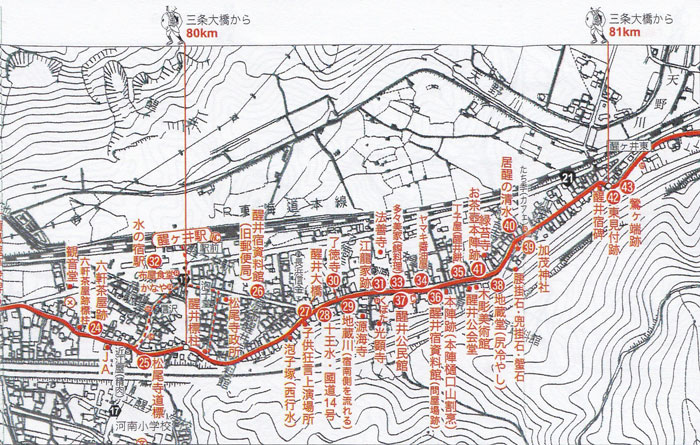

→JR醒井駅→松尾寺道標→醒井標柱(三条大橋から80km)→醒井大橋→地蔵川

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

京へ上る 旅びと会う 気温上がり夏日。霧?黄砂?見通し? |

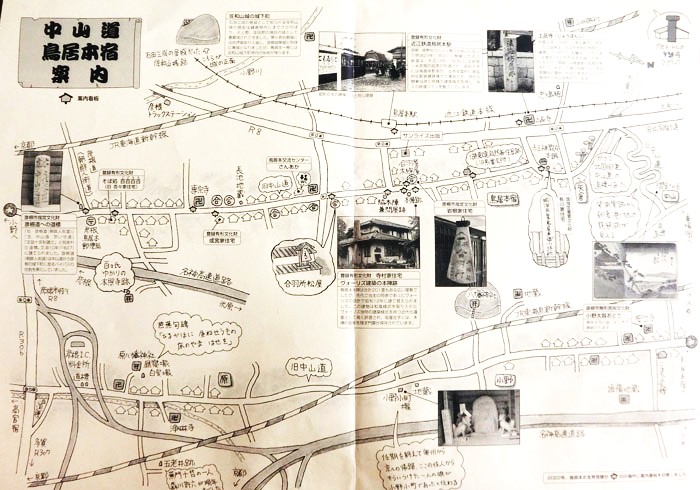

鳥居本宿のあらまし

朝鮮人街道、北国街道の分岐点でもある鳥居本宿は江戸から63番目の宿場町で、ここの名物、

赤玉神教丸、合羽、すいかは、「鳥居本宿の三赤」として知られていました。しかし、合羽は

戦後まもなく製造されなくなり、鳥居本すいかも皮が厚かったことが不評で、姿を消してしまいました。

唯一、万治元年(1658)創業の赤玉神教丸は多くの人びとに親しまれる胃腸薬として健在です。

ここは、彦根城築城前の佐和山城の城下町の歴史や東山道の宿場「小野」などの歴史が残っています。

穏やかな時間が流れる鳥居本を静かに散策してください。

赤玉神教丸(あかだましんきょうがん)

「お伊勢七度、熊野に三度、お多賀さんには月詣り」とうたわれた多賀神社の神教によって調整したと

伝わることが、「神教丸」のいわれです。多賀神社の防人が全国に巡回して、多賀参りを勧誘する際、

紳薬として各地に持ち歩いたのでしょう。有川家の先祖は磯野丹波守に仕えた郷土で、鳥居本に居を

構え、有栖川宮家へ館入を許されたのが因縁で、有川を称するに至ったと云われます。

神教丸は、胡椒・胡黄蓮(こおうれん)・苦参(くしん)・楊梅皮(ようばいひ)の配剤に寒瞑米の溶汁や

木胡桃油を調合し、20粒入りを一服として販売されました。

| 鳥居本宿(とりいもとじゅく) 本陣跡 |

望湖堂

ここの繁栄ぶりは、近隣の鳥居本宿と番場宿の本陣が、寛政7(1795)年8月、奉行宛に連署で望湖堂に

本陣まがいの営業を慎むように訴えていることからも推測される。江戸時代、磨針峠に望湖堂という

大きな茶屋が設けられていた。峠を行き交う旅人は、ここで絶景を楽しみながら「するはり餅」に舌鼓を打った。

参勤交代の大名や朝鮮通信使の使節、また幕末の和宮降嫁の際も当所に立ち寄っており、茶屋とは

言いながらも建物は本陣構えで、「御小休御本陣」を自称するほどであった。その繁栄ぶりは、

近隣の鳥居本宿と番場宿の本陣が、寛政7年(1795年)8月、奉行宛てに連署で、望湖堂に本陣まがいの

営業を慎むように訴えていることからも推測される。

この望湖堂は、往時の姿をよく留め、参勤交代や朝鮮通信使の資料なども多数保管していたが、

近年の火災で焼失したのが惜しまれる。

摺針峠

京に学んでいて半ば諦めてこの峠にさしかかった弘法大師が、老婆が鉄の斧を磨って針を作ろうとしている

姿を見て、自分の志が足りなかったことを恥じ、再び京へ引き返し業を成した。それで、「磨鍼嶺とは云えり」と、

摺針峠命名の伝説となっている。

神明宮 摺針峠(標高180m)の頂上すり梁峠 老婆が斧を磨いて針にしたと伝えられていることから

摺針峠と呼ばれるようになった 小摺針峠(標高197m)の方が標高が高い

小摺針峠(こすりはりとうげ)

この峠の名前は、摺針峠が大峠でその手前にある小峠に当たるところからつけられた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 番場宿本陣跡 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

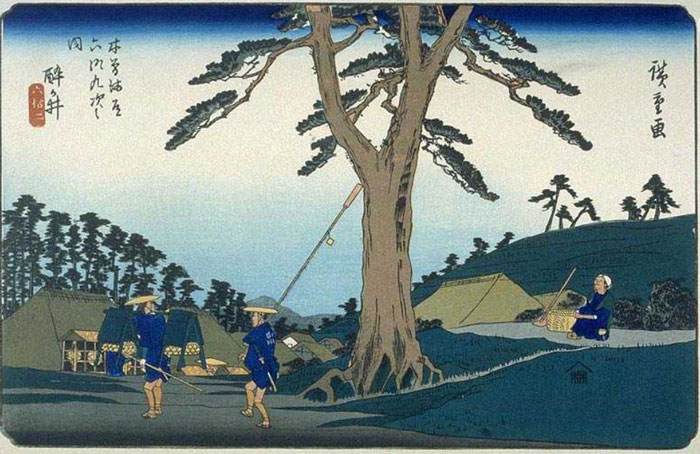

磨針峠を描いた歌川広重の浮世絵では、籠から出てきて一服する人、ござを敷いた二人連れなどが

しばしの憩いをとっている。眼下には松林に囲まれた内湖に、一隻の帆船が浮かび、その背後に

琵琶湖が描かれている。多くの旅人が望湖堂から琵琶湖を一望しながら、西から東へ行く旅人は

これから始まろうとする山中の長い道中を思案したり、東からやってきた旅人は、京都に近づき、

「ほっと」した息遣いが伝わってくるようだ。

現在の内湖は、 高さ170mのエレベータ研究塔 フジテック が見える

番場の棒鼻(見付)の風景である。やれやれと馬を止めて語り合う三人の馬子の安堵の姿、

三度笠をかぶった旅の者、お食事どころで英気を養うのでしょうか。

宿の入口に聖徳太子によって建てられたという蓮華寺があります。背後の山は、番場宿の

名所・八葉山蓮華寺の境内部分に当たる

見付とは、もともと見張りの番兵を置いた軍事施設 宿場の入り口にも見付がありました。

宿へ向かう大名行列の最後尾をやり過ごし、農夫が高台で休んでいる。左に茅葺屋根が続くのは中山道

北側に軒を連ねていた六軒茶屋で、奥に醒井宿の西端が覗き、右のなだらかな丘陵は宿の南に続く枝折山

である。中央に描く松の古木は枯れたが、茶屋の1軒が残る。

| 彦根市高宮~米原市醒井 |

|

岐阜関ケ原古戦場記念館 シアター(1階映像展示)の事前予約 4月20日(日)9時45分

土産:関ケ原東西手づめ最中

武佐宿・愛知川宿・高宮宿 ←鳥居本宿・番場宿・醒ヶ井宿→

indx