白壁の町並み。柳井へ 2003/7/9(水)

広島からJR在来線で約1時間半で「白壁の町 柳井」へ。約4時間訪ね歩きました。

商業が栄え、江戸時代には「岩国吉川藩の御納戸」と呼ばれ、明治時代以降も

瀬戸内海屈指の商都として繁栄しました。

柳井市、古市・金屋地区は、

約200mの町筋に、江戸時代の商家が立ち並び藩政時代には大八車や荷馬車などで

賑わった町筋で「白壁の町並み」と言われている。

室町時代の町割がそのまま残り、妻入形式、本瓦葺、入母屋型の屋根、白漆喰・土蔵作り

の商家の家並が続く。

かつて岩国藩のお納戸としてさかえ、岩国錦帯橋建設を支えた。

(昭和59年 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定)

掛屋小路(かけやしょうじ)

町筋に掛屋という金融業を営んだ商家があった、緑橋の石段のところで荷上げした商品を運んだ道。

愛宕地蔵尊

防火の守護神で火伏(ひぶせ)地蔵ともいいます。高さ152cmあり、

宝暦年中(1751〜63)に建てられました。

建立以来二百数十年間、古市・金屋・片側町(かたこう)一円の町並みを守護されています。

花崗岩で作られ、容姿端麗で堂々たるお姿から、私たちの祖先の敬虔(けいけん)な祈り

が伝わってきます。

宝来橋(ほうらいばし)のたもとには雁木

柳井津(やないつ)と古開作をつなぐこの橋は、柳井川で一番歴史の古い橋で、

延宝2年(1674)ごろかけられ江戸時代柳井津経済の中心地としてにぎわいました。

この橋は明治14年(1881)に石橋になりますが、親柱4本とらんかんの一部などが、

市内各所で大切に保存されています。今は仮橋ですが、かけ替えのときは、

昔なつかしい面影を残した石橋にしたいものです。この付近左岸の石垣は、

享和3年(1803)ごろの築造で、商品を船から積みおろすのに使った石段(がんぎ)

と共に昔がしのばれます。

駅から麗都路通り歩き、町並みふれいあい館にある観光案内所へ

柳井市町並み資料館・町並みふれいあい館

周防銀行本店として明治40(1907)年に建築されたもので、当時の銀行の重厚な姿を今日に伝える数少ない建物のひとつです。

合併を重ね、平成10年山口銀行から柳井市に寄贈、平成12年3月柳井市町並み資料館に改修。

一階は観光案内所・国木田独歩写真など展示。

二階は松島詩子記念館。

散策ルート・茶がゆ美味いところなど情報を仕入れました。

「むろやの園」休館日でした。昼食は「茶がゆ」 米から炊きます。

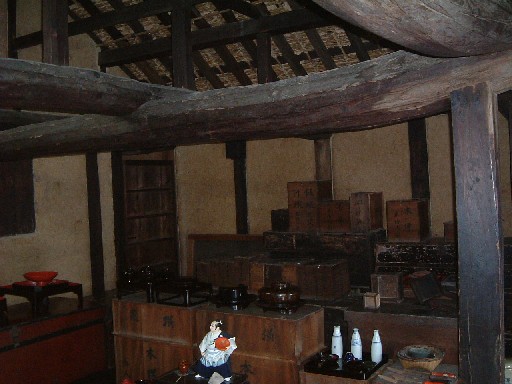

「国森家住宅」では現在も生活に一部使用されておられた。綺麗なおかみさんが説明された。

当時 統制品であった菜種油・びんつけ油を製造販売した商家。

火災に対して防火対策配慮されている、近くに 防火の守護神で火伏(ひぶせ)地蔵がある。

蔀帳(ぶちょう)板戸

からくり戸で2階へ

柳井の地名発祥の「柳と井戸」

今から約1400年の昔、豊後の国(大分県)真野長者(まののちょうじゃ)の娘 般若姫(はんにゃひめ)は

橘豊日皇子(たちばなのとよひこのみこ)後の用明天皇に召されて海路を上京の途中、この地上陸して水を求められました。

姫はこの時差し上げた清水が大変美味しかったので、そのお礼に、大事に持っておられた不老長寿の楊枝を井戸のそば

にさされると、不思議にもそれが一夜にして芽を出し、やがて大きな柳の木になったと伝えられています。

「柳井」の地名は、この柳と井戸の伝説によって付けられたそうで、この霊水を飲むと長寿が保て般若姫のように

美しくなるといわれています。

姫田川沿いに

わんわん寺・国木田独歩旧宅・旧柳井町で一番古い寺普慶寺・代官所跡・岡の上公園からの眺望

岡の上公園からの眺望 国木田独歩も眺めた

一番古い寺普慶寺

柳井組代官所 柳井町奉行所

江戸時代、岩国藩の柳井組(柳井、古開作、新庄、余田、竪ヶ浜の各村)を治める代官所がこの付近に置かれたのは、

承応三年(1654)です。その後、寛文年中(1660年代)に柳井津に町制がしかれ、柳井組代官が柳井町奉行を兼務して、

明治の初めまで約220年間、この辺りが政治の中心でした。代官一名と手子役(てこやく)二名が岩国から派遣され奉行所

の町役人が約30名いました。

金魚ちょうちんの由来

青森の「ねぶた」をヒントに、竹ひごと和紙を用いて造られ、

幕末の頃、今からおよそ150年前の昔、柳井の商人が子供たちのために金魚を型どり、伝統織物「柳井縞」の染料

を用いて創始したと言われています。夏祭りを迎えると、子供たちは浴衣を着てこのちょうちんに火を灯し、

宵の町へ出かけていたそうです。土地の人々に親しまれ、受け継がれ、戦後独自の技法を加えて、

今日の美しい金魚ちょうちんが完成しました。素朴な中にも赤と白の鮮やかな色調は優雅にして華麗、

柳井の夏の風物詩として彩を添えています。全国民芸品番付でも上位にランクされるなど、

お土産やインテリアとして多くの方々から好評です。

2016/11/21(月) 放送 鶴瓶の家族に乾杯 「アモーレSP 平愛梨と山口県柳井市ぶっつけ本番旅」

柳井縞(やないじま)

素朴な木綿織物として、古くから親しまれてきた伝統織物です。商都として栄えた江戸時代、

柳井の商人が庶民の着物として販売し、岩国藩が始めた織物の検印制度によって高い品質が保証され、

全国的に名声を高め主要産業として栄えました。しかし、洋服の普及により明治時代後半から急激に衰退し、

幻の織物となってしまいました。地元有志により「新生柳井縞」は、コースター・ポーチなど小物も製作。

佐川醤油蔵

鉄道唱歌にも歌われた

甘露醤油は1780年代高田伝兵衛氏によってあみだされたものです。